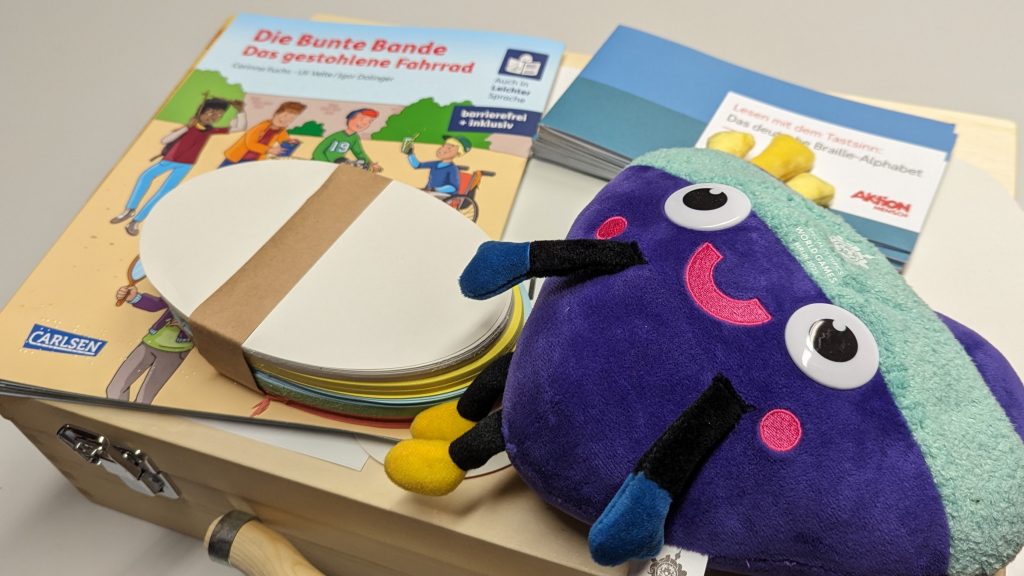

Es ist immer eine besondere Freude für uns im FairWeg-Projekt, wenn wir mit anderen Projekten der Lokalen Agenda zusammenarbeiten dürfen. So auch in dieser Woche, als wir das erste mal unser neues Workshop-Format für Kinder und Jugendliche mit dem Titel "Behindert ist kein Schimpfwort!" durchführen durften. Tatkräftig unterstützt haben uns dabei die Kinder vom Hort der Kindertagesstätte Mutterhaus, die in unserer Geschäftsstelle super mitgearbeitet haben!

Zunächst ging es in dem Workshop darum, dass wir alle gewisse Schwächen und Stärken haben - und dass das komplett normal ist, egal wie alt wir sind, woher wir kommen und ob wir eine Behinderung haben oder nicht. Im fließenden Übergang ging es dann um teils schwer zu greifende Begriffe: Behinderung, Inklusion, Barrierefreiheit - was steckt dahinter? Wie spreche ich über Behinderung, ohne jemandem unfair gegenüber zu treten? Dabei wurde immer wieder deutlich, wie viel Vorwissen und Nähe zur Lebenswelt schon da sind; eine sehr wertvolle Erkenntnis, sowohl für Kleine, als auch für Große.

Im Anschluss ging es dann um Fettnäpfchen, Braille-Schrift und Gebärdensprache - inklusive Selbsterfahrung und leichtherzigem Zugang zu vermeintlich schweren Themen; also allem, wofür wir mit FairWeg stehen!

Im Rahmen unseres Projekts FairWeg (ausgezeichnet als Projekt Nachhaltigkeit 2023) sprechen wir immer wieder mit spannenden Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, die etwas zu Themen wie Nachhaltigkeit und Inklusion zu sagen haben - diesmal dürfen wir Corinna Rüffer im Podcast begrüßen.

Sie ist seit 2013 Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90/Die Grünen und engagiert sich handfest für die Rechte von Menschen mit Behinderung und für mehr Inklusion in Deutschland - und natürlich in ihrem Wahlkreis hier in Trier. Ein gutes Gespräch mit unserem Redakteur Adrian, in dem es unter anderem um die Frage geht: Was wünschst DU dir eigentlich für ein Trier in Zukunft?

Vielleicht ist euch unser neuestes Tool auf der FairWeg-Homepage bereits aufgefallen: Wir haben seit neustem eine Assistenzsoftware, die unsere Seite zugänglicher und inklusiver machen soll. Denn das Internet steckt voller Barrieren: Zu kleine Schrift oder geringe Kontraste können zur Barriere werden, unter anderem für Menschen mit einer Sehbehinderung oder mit Schwierigkeiten beim Lesen.

Denn: 7,9% der Menschen in Deutschland haben eine anerkannte Schwerbehinderung und gerade für diese Gruppe ist es unabdingbar, dass das Internet zugänglich für alle ist. Aber auch mindestens weitere 30% profitieren von Assistenzsoftware, weil sie zum Beispiel Deutsch nicht als Muttersprache haben. Bereits wenige Tipps und Kriterien können dabei helfen, Webseiten barriereärmer zu gestalten.

Was macht eine Website barrierefrei(-er)?

Hier gibt es die unterschiedlichsten Bedarfe von den unterschiedlichsten Menschen. Für eine breitere Zugänglichkeit sind vergrößerbare Schrift und klare Kontraste wichtig. So können Menschen mit einer Seheinschränkung Kontraste und Größe so einstellen, dass sie es lesen, beziehungsweise erkennen können. Hier bei uns auf fairweg.info könnt ihr jetzt an der Seite unterschiedliche Schriftgrößen und Kontraste einstellen.

Für blinde Menschen wiederum ist es wichtig, dass die Webseite Screenreader-kompatibel ist. Das bedeutet, dass zum Beispiel Bilder, Formulare oder Buttons mit Text hinterlegt sind und so vorlesbar gemacht werden. Wenn Bilder mit Texten hinterlegt sind, sind sie für alle zugänglicher und können durch Screenreader vorgelesen werden.

Bei Audio- und insbesondere Video-Inhalten sollte auf die Aktivierung von Untertiteln oder das Bereitstellen einer Transkription geachtet werden, damit diese zugänglich für gehörlose oder schwerhörige Menschen sind.

Leichte oder Einfache Sprache, insbesondere auf wichtigen Webseiten mit wichtigen Informationen, macht Inhalte für Menschen mit geringer Lesekompetenz oder auch für Nicht-Muttersprachler:innen zugänglicher. Auch Vorlesefunktionen können von Vorteil sein.

Die Webseite sollte möglichst einfach strukturiert sein. Zum Beispiel sollte durch unterschiedliche Markierung gut erkennbar sein, was eine Überschrift ist und was ein Unterpunkt. Auch Fließtext sollte visuell unterscheidbar sein.

Assistenzsoftware in der Praxis

Bei uns auf FairWeg könnt ihr deshalb jetzt die Schriftgröße oder verschiedene Kontraste einstellen und an eure Bedarfe anpassen. Und nicht nur das: Bei (fast) all unseren Artikeln findet ihr oben über dem Fließtext eine Vorlesefunktion, so wie auch hier. So könnt ihr euch die Artikel von unseren Teammitgliedern vorlesen lassen.

Gerade für öffentliche Seiten gilt durch die EU-Richtline 2102 seit September 2020 die Verpflichtung zur Barrierefreiheit auf Webseiten und einer schriftlichen Erklärung der Barrierefreiheit. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass auch die Stadt Trier eine Assistenzsoftware auf ihrer Seite installiert hat. Das System funktioniert ganz ähnlich, wie auch hier bei uns auf FairWeg: Die Schrift kann vergrößert oder verkleinert werden und unterschiedliche Kontraste können eingestellt werden. Und auch ein Tool zum Vorlesen der Webseite ist mit dabei. Das Tool richtet sich so vor allem an Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder -behinderung, aber auch Menschen mit Leseschwäche können davon profitieren.

Die Assistenzsoftware auf der Stadt Trier (Eye-Able) Seite ist eine kostenpflichtige Software und hat dementsprechend mehr Funktionen, als unsere hier auf FairWeg, die als WordPress-Plugin kostenlos ist: Bilder können ein oder ausgeblendet werden und das Farbprofil der Webseite auf unterschiedliche Farbschwächen angepasst werden. So wird die Webseite zum Beispiel für Menschen mit einer Rot-Grün-Schwäche zugänglicher.

Ansätze der Leichten Sprache sollen in Zukunft eingearbeitet werden, wodurch sie noch inklusiver wird. Denn insbesondere die Stadt muss für alle zugänglich sein, sowohl vor Ort als auch im Digitalen.

Barrierenabbau im Internet ist wichtig und bereits mit ein, zwei Kniffen kann die eigene Webseite direkt barriereärmer werden. Wir bei FairWeg sind immer weiter dabei unsere Webseite barriereärmer zu machen. Also falls euch etwas auffällt, was wir verbessern können, schreibt uns gerne eine Mail an info@fairweg.info!

Die Special Olympics World Games finden 2023 das erste mal in Deutschland statt - ein gigantisches Fest im Zeichen von Sport, Inklusion und Miteinander im Herzen von Berlin. 7.000 Athlet:innen aus 190 Nationen treten in 28 Sportarten an. Und unser FairWeg-Team ist für euch hautnah mit dabei! Mit einer Akkreditierung im Gepäck schauen Lea, Svantje und Adrian genau hin und geben euch besondere Einblicke rund um die Events zwischen Wannsee, Siegessäule und Olympiastadion.

Ab dem 22. Juni sind wir hier auf unserem Blog, auf Social Media und im Podcast unterwegs und berichten nicht nur über das sportliche Geschehen, sondern natürlich ganz im Sinne von FairWeg vor allem über die Organisation dahinter. Wie organisiert man so ein riesiges Event? Wie werden Barrieren vor Ort aktiv abgebaut? Und wer sind die Menschen, die hinter den Bildern stehen, die im Juni um die Welt gehen? Diesen und anderen Fragen gehen wir mit Interviews, Hintergrundberichten und natürlich unseren eigenen, persönlichen Eindrücken vor Ort nach.

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei natürlich auf der Delegation aus Panama - denn Trier ist eine der vielen Städte in Deutschland, die im Rahmen des Host Town-Programms Gastgeberin für Sportler:innen und Staff aus einem der teilnehmenden Länder sein darf. Eine etwa 30-köpfige Delegation ist hier in der Woche vor den Spielen zu Gast und wird mit einem bunten Rahmenprogramm aus Kultur, Zusammenleben und Sport willkommen geheißen. Wir dürfen als FairWeg-Team Teil dieses Programms sein und hoffen natürlich auf neue Bekanntschaften - und drücken fest die Daumen, wenn es dann in ihren Sportarten zur Sache geht.

Wir freuen uns riesig, von diesem einzigartigen Event für euch berichten zu dürfen. Immer mit dem Ziel, neue Impulse, Ideen und Erfahrungen mit nach Trier zu bringen. Das wird ein toller FairWeg-Sommer!

In unserer Themenwoche „Wo geht's hier weiter?“ wollen wir neue Ideen und Projekte vorstellen, die sich für ein inklusiveres und barriereärmeres Trier einsetzen. Heute wollen wir euch deshalb „TACHELES– das inklusive Medien-Team“ und ihre Arbeit für eine insgesamt inklusivere Medienlandschaft vorstellen.

TACHELES ist eine kleine Medienteam der Lebenshilfe Trier gefördert durch die Aktion Mensch in der Schönborn Straße, die gemeinsam Medieninhalte produzieren. In der Tacheles Redaktion ist Inklusion Alltag: Hier arbeiten insgesamt zehn Menschen mit und ohne kognitive Behinderung zusammen, um gemeinsam über Neues zu berichten. Die Themen erarbeitet die Redaktion gemeinsam in den (fast) wöchentlichen Redaktionssitzungen und es wird über alles Relevante berichtet, von Politik über Buntes und Kultur bis Soziales ist alles dabei.

Auch die Art und Weise ihrer Veröffentlichung wird inklusiv gemacht. Damit Tacheles für möglichst alle zugänglich ist, haben sie eine vielseitige Form der Veröffentlichung entwickelt: Beiträge werden auf schwerer und an allererste Stelle in leichter Sprache veröffentlicht und können auf der Homepage direkt vorgelesen werden. So werden all ihrer Beiträge für viel mehr Menschen zugänglich. Videos und Reels werden nebenbei auch für Instagram, Facebook und YouTube produziert. Beiträge können sich auch im Podcast angehört werden. Genau diese crossmediale Berichterstattung ermöglicht die Zugänglichkeit für ein möglichst breites Publikum.

Das TACHELES-Team setzt sich nicht nur in ihrer eigentlichen Redaktionsarbeit für die gelebte Inklusion ein, sondern zeigt mit seiner Berichterstattung, was in Trier möglich ist und wo es noch Verbesserungsbedarf gibt. Immer wieder überprüfen sie verschiedenste Orte auf Barrierefreiheit: In ihrem Barrierecheck des Moselstadions Triers Ende 2021 konnte das TACHELES-Team einige Barrieren finden, wie die unbeweglichen Toiletten, zu hohe Tische an der Imbissbude oder nicht überdachte Rollstuhlplätze. Nach der Veröffentlichung ihres Berichtes reagierten die Bürgermeisterin Elvira Garbes und der Supporters Club Trier, die Fanszene der Eintracht Trier. Die Fanszene sammelte zahlreiche Spenden, um Barrieren im Moselstadion abzubauen. Dank der Spenden konnten neue Tische an den Essbuden angeschafft werden, damit jetzt alle ihr Essen und Getränke während des Spiels genießen können. Und auch die Stadt hat gehandelt und im Sommer 2022 für den Bau von vier neuen überdachten Rollstuhlplätzen gesorgt.

Und nicht nur das Stadion in Trier wurde auf Barrierefreiheit geprüft, auch in den Wahllokalen oder in den Bussen der SWT ist TACHELES regelmäßig unterwegs. Tacheles zeigt ganz praktisch, wo es für Trier hingehen kann und sollte. Auch Politik darf in der Berichterstattung nicht zu kurz kommen: So erklärt Tacheles gemeinsam mit einem Dozent der Universität Trier den Angriffskrieg auf die Ukraine oder macht aufmerksam auf den 05. Mai, dem Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung.

Entstanden ist die Idee für Tacheles 2017 als zwei Redakteure gemeinsam über die Special Olympics berichtet haben. Die Special Olympics sind die olympischen Spiele für Menschen mit einer Mehrfachbehinderung und finden diesen Sommer in Berlin statt. Daraus entwickelt sich das Projekt, dass seit 2021 von der Aktion Mensch gefördert wird. Auch dieses Jahr wird TACHLESwieder über die Special Olympics berichten und vor Ort in Berlin sein und für spannende Berichte aus der Hauptstadt sorgen.

Das große Ziel von Tacheles ist die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Themen, das Leben und das Wirken von Menschen mit Behinderung und das ganz praktisch vor Ort. So setzt Tacheles sich für mehr gelebte Inklusion auch in der Medienlandschaft ein. TACHELES zeigt, was in Trier möglich ist und wir freuen uns deshalb umso mehr, TACHELES als unseren offiziellen Medienpartner für das FairWeg-Projekt mit dabei zu haben. Mehr zu Tacheles findet ihr auf ihrer Homepage.

Die närrische Zeit hat auch in unserem FairWeg-Büro Einzug gehalten. Kostümiert und bestens informiert sprechen unsere Redakteur:innen Lea, Svantje und Adrian nicht nur miteinander, sondern vor allem auch mit unserem Gast Julia (ihres Zeichens Rheinländerin und Büro-Jeck Nummer Eins) darüber, welches Potential Fasching in puncto Inklusion hat - und wie wir gemeinsam etwas gegen Sexismus, rassistische Traditionen und Diskriminierung im Allgemeinen tun können.

Hört gerne hier rein in die Auftakt-Folge für unsere neue FairWeg-Themenwoche. Unter dem Motto "Wo geht´s hier weiter?" hat das FairWeg-Team einige spannede Einblicke diese Woche vorbereitet.