Im April wurde unsere Fortbildungsreihe "Inklusiv Veranstalten" unseres Projekts FairWeg - Fairanstalten für alle fortgesetzt. Dieses Mal ging es um das Thema Barrierefrei Bewegen. Wir wollen im Rahmen der Fortbildungen gemeinsam mit Kulturschaffenden und Expert:innen sensibilisieren und aufklären um Barrieren auf Veranstaltungen abzubauen, dabei soll auch nach individuellen Lösungen für die Veranstaltenden gesucht werden.

Als Referentin hatten wir diesmal Karoline Hinkfoth zu Besuch. Karoline hat Erziehungswissenschaften und Philosophie studiert und ist zertifizierte Coachin für Positive Psychologie (DGPP). Seit 2019 arbeitet sie freiberuflich und setzt sich für Antidiskriminierung und Solidarität ein. Neben Vorträgen und Seminaren bietet Karoline auch inklusive Tanzworkshops an.

Um selbst eventuelle Barrieren zu erfahren, sind wir gemeinsam mit den 11 Teilnehmenden mit Rollstühlen durch einen Teil der Ausstellung im Rheinischen Landesmuseum gefahren und haben Eindrücke gesammelt, in welchen Situationen in einem Museum Barrieren auftreten können, zum Beispiel, ob alle Exponate und Erklärungen von einem Rollstuhl aus sichtbar sind. Karoline begleitete die Teilnehmenden dabei und erklärte, wie sich manche Barrieren, wie zum Beispiel schwere Türen, überwinden lassen. Zuvor hatte Karoline in ihrem Vortrag über mögliche Diskriminierungen und Barrieren auf Veranstaltungen aufgeklärt und dabei Anreize gegeben, wie man diese beseitigen kann. Im Zuge dessen konnten die Veranstaltenden Fragen stellen und nach individuellen Lösungen gesucht werden. Zu Beginn des Vortrags wurde thematisiert, was überhaupt eine Behinderung ist, wo der Unterschied zwischen einem kulturellen und einem medizinischen Modell von Behinderung liegt und was mit Ableismus gemeint ist.

Anschließend gab es Catering vom Café Shluk in Trier. Bei Kaffee und Teilchen konnten die Teilnehmenden sich mit der Referentin und untereinander austauschen und ins Gespräch kommen.

Tacheles - das inklusive Medienteam hat die Fortbildung medial begleitet, dort wird es auch einen Bericht über den Workshop geben. Zu den beiden vorherigen Fortbildungsveranstaltungen zu Seh- und Hörbeeinträchtigungen findet ihr bei Tacheles ebenfalls Berichte.

Die Fortbildungsreihe ist noch nicht zu Ende und in Zukunft wird unter anderem ein Workshop zu dem Thema Kommunikation stattfinden.

Anna Jäger hat die Fortbildung fotographisch für uns begleitet:

Als dritten Punkt in unserer Themenwoche, möchten wir euch das Theaterensemble com.guck vorstellen. Das inklusive Ensemble, gegründet von Monika Kukawka (damals bei der Lebenshilfe Trier tätig), bringt mittlerweile seit 30 Jahren verschiedenste Themen auf die Bühne. Aktuell besteht das Ensemble aus zehn Personen. Der Name com.guck ist dabei nicht nur eine Anspielung auf das Internet, sondern auch der Hinweis auf Compania, Companeros, eine Theaterkompanie. Und genau als solche sieht die Gruppe sich.

Das tolle an dem Ensemble ist, dass alle Entscheidungen gemeinsam getroffen werden. Die Themen, die Lieder und auch das Stück selbst werden von allen gemeinsam erarbeitet und schließlich auf die Bühne gebracht. Jeder kann sich mit dem was er oder sie kann einbringen. Während die Gruppe eine lange Zeit Theater für erwachsenes Publikum gemacht hat, in denen die Themen Behinderung und Inklusion angesprochen wurden, machen sie mittlerweile eher Theater für Kinder und auch der Themenschwerpunkt hat sich verändert.

Aktuell zeigen sie das Stück "Land unter", dass sich mit dem Klimawandel beschäftigt. Auf eine niedrigschwellige Art und Weise, möchten Sie Kindern und Jugendlichen die Probleme des Klimawandels aus der Perspektive der Insekten und Tiere vermitteln und für das Thema sensibilisieren. Egal ob beim Thema Inklusion oder Klimawandel, dem Ensemble war damals und heute stets wichtig, dass 'Tacheles' auf der Bühne gesprochen wird. Ein weiterer Anspruch ist außerdem, dass Inklusion nicht nur auf der Bühne stattfindet, sondern auch davor und dahinter. Sprich, dass Ensemble soll nicht bloß inklusiv besetzt werden, auch die behandelten Inhalte sollte für alle Menschen auf der Bühne und im Publikum gut verständlich sein.

Das klingt spannend? Schaut doch mal bei einem Auftritt vorbei. Die Gruppe sucht außerdem immer nach neuen Menschen, die Lust auf inklusives Theater haben, egal ob auf der Bühne oder dahinter. Melden könnt ihr euch bei Interesse bei com.guck@gmx.de.

Wir von FairWeg haben wieder eine Themenwoche für euch vorbereitet. Das Thema dieses Mal: Inklusive Kulturhighlights 2023 in Trier. Und heute stellen wir euch unser erstes Highlight vor: Die Ausstellung "Tell me more. Bilder erzählen Geschichten" im Stadtmuseum Simeonstift.

Barrieren begegnen uns überall. Inklusion und Barrierefreiheit sind daher Themen die in allen gesellschaftlichen Bereichen mitgedacht werden müssen. Für das Stadtmuseum Simeonstift Trier ist das nichts Neues. Möglichst viele Besucher:innengruppen sollen einbezogen und barrierefreie Angebote immer weiterentwickelt werden. Informationen zum Museum und den Ausstellungen stehen beispielsweise in Leichter Sprache zur Verfügung, es besteht die Möglichkeit Gebärdensprachdolmetscher:innen zu buchen und Audioguides sind mittlerweile sowieso Standard.

Die aktuelle Ausstellung "Tell me more. Bilder erzählen Geschichten" zeichnet sich ganz besonders durch ein inklusives Konzept aus. Die Ausstellung nimmt anhand von 100 Gemälden aus der eigenen Sammlung des Stadtmuseum von der Antike bis heute Bildergeschichten unter die Lupe und lädt zum genauen Hinschauen ein. Unterschiedliche Gattungen und Epochen werden vorgestellt, wobei der Fokus darauf liegt, die Geschichten hinter den Werken zu erahnen, versteckte Botschaften zu entdecken und unter die Oberfläche zu schauen. In jeder Ausstellungsstation befinden sich Tische mit inhaltlichen Informationen zu den Bildern und thematisch passenden Mitmach-Aktionen.

Der inklusive Charakter der Ausstellung zeigt sich auf unterschiedlichen Ebenen. Neben den Angeboten, die auch in anderen Ausstellungen des Stadtmuseum aufzufinden sind, wie Audioguides (in Leichter Sprache), Texte in Leichter Sprache, Gebärdendolmetschung und FM-Führungsanlagen, werden hier wichtige Ausstellungsstücke nicht nur in Leichte Sprache, sondern auch in Braille-Schrift übersetzt. Die Ausstellung bietet außerdem Tastführungen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen an. Schwellkopien und Hands-On Stationen laden zum haptischen Erfahren der Ausstellung ein. Hands-On Stationen sind nicht nur für Menschen mit Sehbehinderung interessant, auch Menschen ohne Behinderung, vor allem Kinder erfreuen sich häufig an solchen Angeboten und machen die Ausstellungserfahrung somit für alle Altersgruppen und verschiedene Zielgruppen interessant. Auch der Audioguide wurde mit ausführlichen Bildbeschreibungen für Blinde und Sehbehinderte optimiert. Für gehörlose Menschen steht ein Videoguide-System in der Ausstellung bereit.

Schwellkopien sind eine Art Handreichung für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen, die sich durch ein spezielles Papier auszeichnen. Das Papier hat eine Oberflächenbeschichtung, die Partikel enthält. Diese Partikel dehnen sich unter Wärmeinwirkung aus. Mithilfe eines Spezialkopierers können Hell-Dunkel-Kontraste von Gemälden so in tastbare Texturen verwandelt werden.

Begleitet wird die Ausstellungen durch unterschiedliche Veranstaltungen für alle Altersgruppen. Unterschiedliche Formate sprechen mal Familien mit Babys, Kinder, Teenager:innen oder Senior:innen an. Auch Führungen in Leichter Sprache oder Führungen im Sitzen schaffen Zugänglichkeit.

Das Stadtmuseum lädt Besucher:innen dazu ein Rückmeldung zu dem Konzept zu geben. Gruppen aus den Bereichen Inklusion und Integration können sich gerne als Ausstellungstester:innen anmelden. Dazu können Sie einfach eine E-Mail an museumspaedagogik@trier.de schicken.

Wir freuen uns darüber, dass das Stadtmuseum Simeonstift das Thema Inklusion so Ernst nimmt, damit alle Menschen Kunst erfahren können und sind gespannt auf die Ausstellung!

Wie nachhaltig werden die Special Olympics World Games 2023? Wenn am Montag die mehr als 6.500 Athlet*innen Berlin wieder verlassen, wird das Thema Inklusion in vielen deutschen Städten auf der Tagesordnung bleiben. Das haben sich zumindest die Städte auf die Fahnen geschrieben, die am Host Town Programm teilgenommen haben. Sie planen bereits die nächsten Projekte.

Mehr als 200 Kommunen hatten die verschiedenen Delegationen aus der ganzen Welt im Vorfeld der Weltspiele zu Gast. Von Rosenheim bis Schleswig, von Dresden bis Saarbrücken. „Die Begeisterung war riesig“, sagt Franziska Eberenz, Senior Managerin im Organisationskomitee und verantwortlich für das Host Town Programm. Nun gehe es darum, dass dieses Feuer nicht erlischt. Die Initialzündung durch das größte kommunale Inklusionsprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik soll ein neues Miteinander stiften und den Raum für Begegnungen weit über die Special Olympics World Games hinaus öffnen.

Zum Beispiel die Stadt Gera. Mit 114 Sportvereinen in mehr als 64 verschiedenen Sportarten gilt die Stadt in Ostthüringen als Sportstadt. Die 58-köpfige Delegation aus Malta, die die Stadt Gera beherbergte, war die größte Delegation aller Host Towns in Thüringen. Zum Dank durfte Sport-Beauftragter Rene Soboll bei der Eröffnungsfeier mit Malta einmarschieren. Lydia Abela, Präsidentin von Special Olympics Malta, Maltas Sportminister Clifton Grima und Soboll vereinbarten, einen intensiven Kontakt zu halten.

„Gerade der zukünftige Austausch zwischen Sportfreunden beider Länder, die Möglichkeit für Trainingslager in modernen Sportstätten und Sportanlagen in Gera und das Thema Inklusion und Barrierefreiheit waren der Grund für die Bewerbung Geras als eine der deutschen Städte“, so Soboll. Erste Kontakte mit Vereinen der Stadt sind geknüpft, gemeinsame Trainingseinheiten gab es schon beim Aufenthalt in Gera, unter anderem im Radsport, Schwimmen und Tischtennis. Im September sollen die nächsten Gespräche folgen.

Durch das Host Town Programm seien auf kommunaler Ebene vielerorts Netzwerke entstanden, sagt Eberenz. Einige Städte interessieren sich für die Ausrichtung von Special Olympics Landesspielen. Andere wollen Städtepartnerschaften aufbauen. „Die Projekte sind zum Teil langfristig angelegt“, sagt Eberenz. „Die Kommunen haben neue Motivation bekommen.“

„Wenn wir es schaffen, dass die Städte über die Spiele hinaus das Thema Inklusion in den Vordergrund stellen, haben wir mit den Weltspielen viel erreicht“, sagt Olympiasieger Christian Schenk, der Initiator der „all inklusiv Rostock“ ist. Das 2. aiR-Festival findet vom 24. bis 26. August statt und verbindet Sport mit den Sparten Kultur, Familie und Wissen.

Nora Neuenroth und Alexander Knaub

Credits: Special Olympics World Games Berlin 2023 / Juri Reetz

„Wenn wir es schaffen, dass die Städte über die Spiele hinaus das Thema Inklusion in den Vordergrund stellen, haben wir mit den Weltspielen viel erreicht“, sagt Olympiasieger Christian Schenk, der Initiator der „all inklusiv Rostock“ ist. Das 2. aiR-Festival findet vom 24. bis 26. August statt und verbindet Sport mit den Sparten Kultur, Familie und Wissen.

Rostock hatte auch am Host Town Programm teilgenommen und 23 Mitglieder der Delegation der Dominikanischen Republik begrüßt. Das Programm war bunt. Dazu gehörten der Besuch einer Näherei der DRK-Werkstätten, eine Besichtigung des Ostseestadions oder ein Training mit dem Rostocker Goalballclub Hansa.

Jede der Kommunen, die am Ende ausgewählt wurden, war aufgefordert, ein inklusives Projekt in die Bewerbung einzuarbeiten. „Dadurch ist gesichert, dass das Thema Inklusion keine Eintagsfliege ist“, sagt Eberenz. „Nicht alle, aber viele Kommunen werden sich in Zukunft mehr für Inklusion einsetzen.“

Text: Michael Schwartz

Titelbild: Célia Šašić bei der Siegerehrung der Rhythmischen Sportgymnastik im Sommergarten

Credits: Special Olympics World Games Berlin 2023 / Juri Reetz

Der zweite Tag bei der Deutschlandpremiere des größten inklusiven Sportevents weltweit begann für unser FairWeg-Team im pittoresken Köpenick. Von hier aus war es quasi nur ein Katzensprung zu Fuß und per Tram an Alter Spree und Dahme entlang bis zum Regattahafen in Grünau, dem Austragungsort der Kajak- und Freiwasserschwimm-Wettbewerbe. Bei den Finals der Herren und Damen im Einzelkajak konnten wir uns ein gutes Bild von Venue und Veranstaltungsorganisation machen; besonders spannend vor allem deswegen, da es sich dabei um eine eigens dafür hergerichtete Spielstätte an einem Gewässer am Rand der Stadt handelt, die also weniger auf das Austragen großer, mehrtätiger Sportevents ausgerichtet ist. Unser Fazit: Gerade die Infrastruktur vor Ort für Athlet:innen, Staffs und Mitarbeitende ist super, für Zuschauer:innen könnte jedoch noch mehr gesorgt werden.

Die beiden großen Knackpunkte, die kein Special Olympics-spezifisches Problemfeld darstellen, sondern viel eher eine allgemeine Herausforderung in unseren aktuellen Zeiten, beziehen sich unmittelbar auf die Auswirkungen des heißen Wetters. In Grünau, genau wie bei den Sportarten rund um das Olympiastadion im Berliner Westen (etwa Leichtathletik und Hockey), waren kaum Schattenplätze ausgewiesen, abgesehen von den in Sachen Sitzplätzen begrenzten und weit vom sportlichen Geschehen entfernten Tribünen. Dürften wir dem Orga-Team also einen Tipp mit auf den Weg geben, wäre es sicher, mehr Schutz vor der Sonne sicherzustellen, auszuschildern und so die Gesundheit aller Anwesenden zu schützen. Bei aller Kritik war aber natürlich für das Wohl der Athlet:innen bestens gesorgt, hier gibt es an allen Venues quer durch die Stadt frei zugängliche Trinkwasserspender und Zelte oder Räumlichkeiten zum Zurückziehen; Ähnliches wäre für Besucher:innen in Zukunft ein absoluter Gewinn.

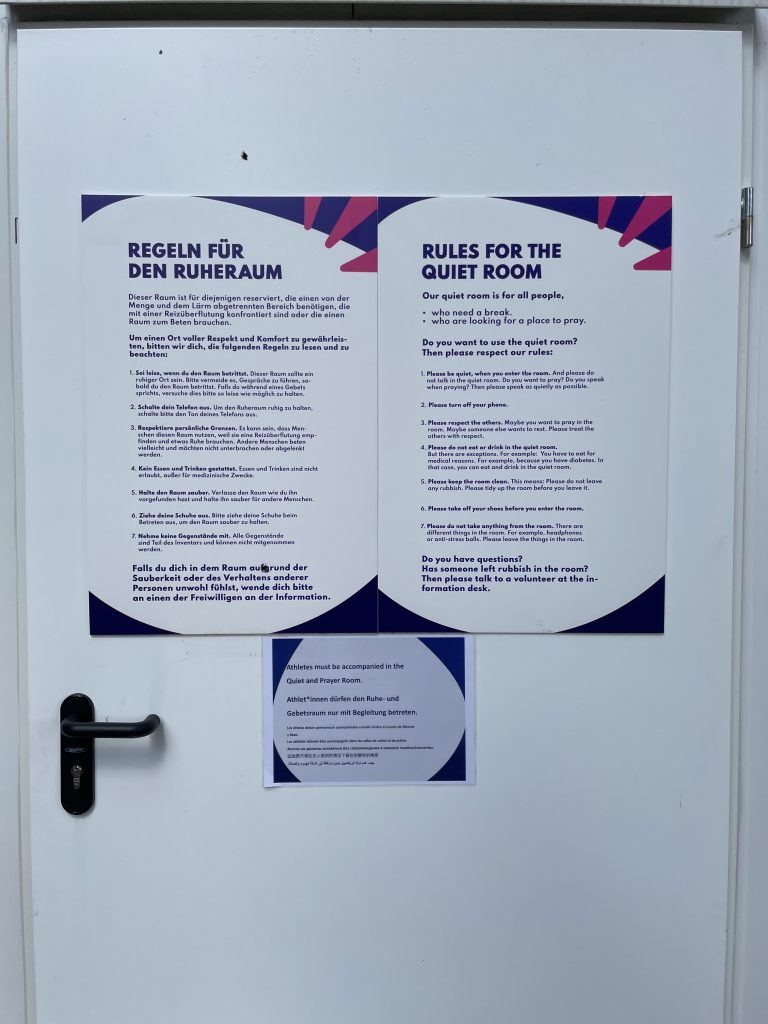

Abseits dessen hat uns die Atmosphäre der Spiele und die gelebten Werte auch am zweiten Tag vollends begeistert. Großer Jubel und Umarmungen nach Medaillengewinnen, freundschaftliche Dialoge zwischen Vertretenden der verschiedenen Delegationen in der S-Bahn und spontane Tänze in den Wartebereichen - so viel Leichtigkeit im Zeichen von Inklusion und Frieden ist einfach fantastisch. Außerdem haben wir viele gute Ideen gesammelt und dokumentiert, um diese in Zukunft auch für Events in Trier verfügbar zu machen - vom "Quiet Room", also stillen Rückzugsorten direkt neben dem Geschehen, bis hin zur Gebärdendolmetschung am Veranstaltungseingang. Die Spiele inspirieren also nicht nur vor Ort, sondern auch ein paar hundert Kilometer entfernt in unserem lieben Trier.

Unsere Redakteur:innen Svantje, Lea und Adrian haben sich am Donnerstag auf dem Weg in die Bundeshauptstadt gemacht, um echte Olympia-Luft zu schnuppern: Bis Sonntag, dem Tag des feierlichen Abschluss vor dem Brandenburger Tor, sind sie für euch an den verschiedenen Spielstätten und anderen Event-Orten verteilt durch die ganze Stadt unterwegs, um sich diese einzigartige Großveranstaltung aus dem Blickwinkel "Inklusive und nachhaltige Veranstaltungen" anzuschauen. Das erste Fazit: Die World Games sind ein großes, buntes und vor allem internationales Fest, bei dem Werte wie Fairness und Hilfsbereitschaft vorgelebt werden.

Die Highlights bisher waren sicherlich der Gang durch die Stadt, bei dem einem immer wieder Delegationen aus allen Teilen der Welt begegnen: Aus Tansania, Serbien, Australien, Malta - und auch aus unserem Lieblingsnachbarland Luxemburg, das natürlich vom FairWeg-Team gebührend beim Boccia in der Messe unterstützt wurde. Hier gab es unter anderem auch Judo, Gewichtheben und Turnen zu bestaunen - und Badminton, eine Disziplin, bei der eine ganz besondere Geste der Fairness zu sehen war.

Bei den Finals der Herren im Einzel zog sich ein Athlet aus Taiwan eine Verletzung am Knie zu, weswegen er noch auf dem Court vom Sanitätsteam versorgt werden musste; sein Gegenspieler aus Ägypten und der dazugehörige Staff halfen sofort bei der Versorgung mit und ein Mitglied aus dem ägyptischen Trainerteam trug den verletzten Sportler sogar letztlich vom Platz nachdem dieser versorgt war. Eine starke Geste, die vom sowieso sehr engagierten Publikum ausgiebig gefeiert wurde.

Der erste Eindruck zur Barrierefreiheit vor Ort in der Messe Berlin, die einer der Hauptaustragungsorte der Spiele, sowie Medienzentrum und Anlaufstelle für das Angebot Healthy Athlets ist, ist grundlegend gut. Positiv aufgefallen ist, dass es ausreichend (barrierefreie) Toiletten - und sogar teils eigens deklarierte Intersex-Toiletten - gibt. Auch die Beschilderung und die Verfügbarkeit von Aufzügen in dem mehrstöckig bespielten Gebäudekomplex ist durchgehend und gut gestaltet. Probleme wiederum gibt es in den Übergangen zwischen den einzelnen Bereichen, da hier kleinere Schwellenrampen vorhanden sind, welche jedoch bei stärkerem Regen und entsprechender Nässe gerade für Elektrorollstuhl-Fahrende nicht alleine nutzbar und potentiell sogar gefährlich sind; hier wäre ein entsprechender Anti-Rutsch-Belag eine einfache und schnell durchzuführende Lösung. Mehr zum Thema folgt bald natürlich hier auf dem FairWeg-Blog!